健康コラム

トラネキサム酸という日本発の薬

産婦人科部長 小笠原 良治

トラネキサム酸という日本発の薬

産婦人科の領域で子宮からの出血、術後の出血を減らすために頻用されるトラネキサム酸という薬があります。

産婦人科領域だけでなく外傷性出血や外科系手術の術後など異常出血に対する止血剤として使用されています。

ほかには抗炎症剤として風邪で喉が痛い時や蕁麻疹などの治療にも使われています。

また、美白効果もあるとされ、シミ対策として化粧品などにも使用されています。

トラネキサム酸という名前を聞いたことがある方も多いと思います。もうかなり昔になりますが「リンゴをかじると、血がでませんか?」という歯磨き粉のCMで、最近では美白効果をうたう化粧品のCMでもよく耳にします。

婦人科疾患の治療書には" 器質的疾患のない過多月経には線溶活性亢進を抑制する薬剤が有効である" と記載がありますがこの線溶活性亢進を抑制する薬剤というのがトラネキサム酸です。

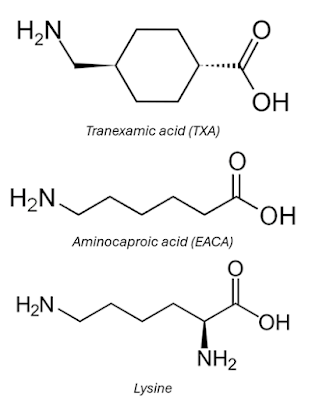

トラネキサム酸は岡本彰祐、岡本歌子ご夫妻を中心として日本で開発され50年以上の歴史を持ち、世界中で止血剤として使われています。

2011年、世界保健機関(WHO)が選定している「必須医薬品リスト」に掲げられた300あまりの薬の中にトラネキサム酸が加えられました。

誕生から半世紀以上を経たロングセラーとして世界中で使用されているだけでなく、いまなお臨床研究が続けられています。

2010年世界5大医学雑誌の1つである「Lancet誌」に重症出血をともなう外傷患者大規模臨床試験の結果が報じられました。トラネキサム酸(商品名:トランサミンなど)による短期治療を早期に開始すると、安全性を保持しつつ死亡リスクが有意に改善されると報告されています。

2017年にも「Lancet誌」に、トラネキサム酸の分娩後出血に対する効果の大規模臨床試験(WOMAN trial)の結果が報告されました。以後も多くの試験が行われています。

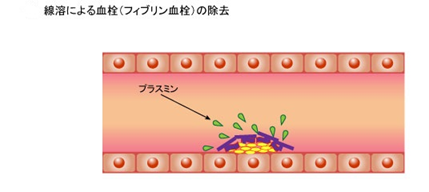

トラネキサム酸は「抗プラスミン剤」です。プラスミンとは体の中でどのような働きをしているのでしょうか。

ふつう、けがなどで出血した場合、血管の傷がさほど大きくなければ、短時間で血は止まります。

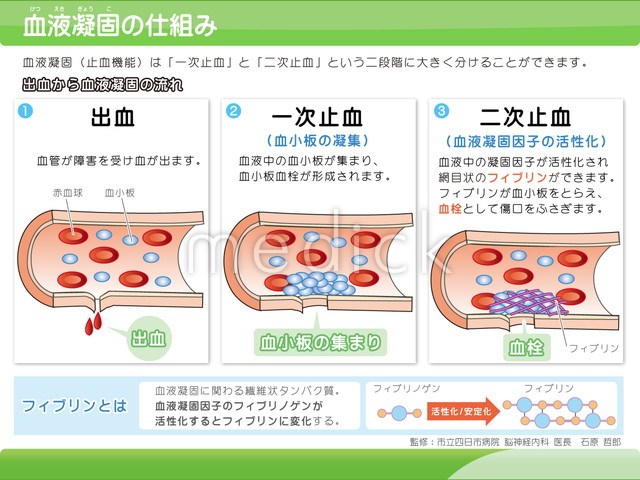

血液凝固(止血機能)は「一次止血」と「二次止血」という二段階に大きく分けることができます。

まず、血管の障害部位に血小板が集まってきて血小板血栓が形成されます(一次止血)。

そのつぎに血液中の凝固因子が活性化されフィブリンという繊維状の網で血小板などを包み込み、しっかりと固めて血栓として傷口をふさぎます(二次止血)。

彰祐氏は2004年11月1日に歌子氏より一足早く世を去られました。 そして2016年6月、「Lancet誌」には多くの困難を乗り越えて女性研究者としてのキャリア継続させた歌子の逝去を悼む記事が掲載されました。4月1日に98歳の誕生日を迎えてから間もない逝去でありました。

日本血液製剤協会Webサイト、日本血栓止血学会Webサイト、世界を救った日本の薬(講談社ブルーバックス電子書籍2024年刊)、第一三共トランサミン®インタビューホームなどを参考にしました。

当院について

top