健康コラム

『健康長寿のカギを握るのは、フレイル予防である!』

看護部

看護部 師長 佐藤 町子

『健康長寿のカギを握るのは、フレイル予防である!』

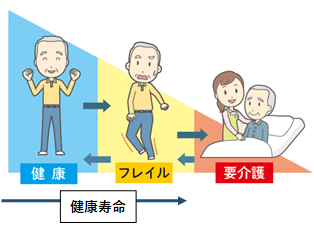

近年、「フレイル予防」という用語を目にすることが多くなったように感じています。「フレイル」という用語は、2014年に老年医学会が「虚弱」に代わる学術用語として提唱した比較的新しい用語になります。タイトルの「健康長寿のカギを握るのは、フレイル予防である!」は厚生労働省が謳っている言葉で、多くの自治体でその予防を推進しています。

フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間の段階を指しており、65歳以上の約10%がフレイル・約40%がフレイル予備軍であるとの調査結果もあります。そして、以下の3つの種類があります。

▶身体的フレイル

運動器の障害で移動機能が低下したり、筋肉が衰えたりする状態

▶心理的フレイル

定年退職やパートナーを失ったりすることで引き起こされるうつ状態や軽度の認知症の状態

▶社会的フレイル加齢に伴って社会とのつながりが希薄化することで生じる、独居や経済的困窮の状態これら3つのフレイルは連鎖していくことで、自立度の低下は急速に進んでいくと言われ、どのフレイルが入口になるかは個人により様々です。そして、病気やストレス等でフレイルの状態になったとしても予防に取り組むことで、健康に過ごせていた状態に戻すことができます。

フレイル予防の3つの柱は「栄養・身体活動・社会参加」

栄区は、横浜市でも高齢化率の高い区ですが、健康寿命も男女ともに上位で、健康なお年寄りが多く住む地域と言われています。当院、看護部では高齢の方が病気により、一時的にフレイル状態になったとしても、要介護状態に移行しないような看護ケアに努めています。そのため、病状に応じて、起き上がり・歩行・食事摂取について、入院後できるだけ早期に開始できるような看護を行っています。少し無理をして動く・食べることで退院後の生活の質に大きく影響することが往々にしてあります。日本の高度経済成長期に活躍された団塊の世代と呼ばれる方々が後期高齢者となった2025年です。自分らしい"健康な生活"を送るためにフレイル予防に努めていきましょう。

当院について

top